Jedes Jahr vor den Ferien führen die neunten Klassen passend zum Geschichtsunterricht ein Projekt zum Thema „Opfer des Nationalsozialismus“ durch. Dabei beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Opfergruppen: Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, homosexuellen Menschen, dem Widerstand sowie den Opfern der sogenannten „Euthanasie“. In kleinen Gruppen recherchieren sie zu einzelnen Biographien, erstellen Plakate und setzen sich damit auseinander, wie diese Menschen verfolgt, entrechtet und ausgegrenzt wurden. Zum Abschluss überlegen die Klassen, wie Erinnerung heute gestaltet werden kann. Dabei sind auch dieses Jahr vielfältige und kreative Ideen entstanden: von eigenen Denkmalskizzen über Podcasts und kleine Dokumentationen bis hin zu Artikeln oder digitalen Projekten, die im Unterricht weiter aufgegriffen werden können. Außerdem besuchen sie die KZ-Gedenkstätten in Leonberg und Neckarelz.

Bericht zum Besuch der KZ-Gedenkstätte Neckarelz

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts zum Thema Nationalsozialismus besuchte die 9. Klasse die KZ-Gedenkstätte Neckarelz. Das Konzentrationslager Neckarelz entstand im Frühjahr 1944, als die nationalsozialistische Führung kriegswichtige Produktionsstätten vor alliierten Luftangriffen schützen wollte. Die Daimler-Benz-Motorenwerke – damals die größte deutsche Fabrik für Flugmotoren – sollten nach einem schweren Luftangriff im März 1944 unter die Erde verlagert werden. Als geeigneter Ort galt die ehemalige Gipsgrube in Obrigheim, in der die Rüstungsproduktion im Rahmen des Tarnnamens „Goldfisch“ unter Leitung der SS fortgesetzt werden sollte.

Um die unterirdischen Stollenanlagen auszubauen, zog die SS Arbeitskräfte aus verschiedenen Konzentrationslagern heran. Die ersten 500 Gefangenen wurden in der Volksschule von Neckarelz untergebracht – das Schulgebäude wurde damit in ein Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof umfunktioniert. Von dort aus mussten die Häftlinge täglich rund zwei Kilometer durch das Dorf zur Gipsgrube marschieren. Die Gefangenen selbst mussten das Schulhaus zu einem KZ umbauen und lebten unter unmenschlichen Bedingungen: Hunger, körperliche Überlastung, ständige Angst vor Gewalt, willkürlichen Strafen und Krankheiten prägten ihren Alltag.

Nach Kriegsende wurde aus dem ehemaligen Lager wieder eine Schule. Über die Vergangenheit des Ortes wurde jedoch zu Beginn kaum gesprochen. Lediglich eine kleine Gedenktafel, die 1953 von französischen Überlebenden angebracht worden war, erinnerte an das Leiden der Häftlinge. Erst viel später begann eine systematische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes und die Einrichtung der heutigen Gedenkstätte.

Während der Führung erhielten die Schülerinnen und Schüler einen eindrucksvollen Einblick in das frühere Lagerleben und die Schicksale der Menschen, die dort inhaftiert waren. Sie begegneten „Geschichten in der Geschichte“: Biographien einzelner Gefangener, dokumentiert durch Fotografien, persönliche Gegenstände, Texte und Rekonstruktionen. Diese unmittelbaren Eindrücke machten den historischen Ort und die Grausamkeit des NS-Regimes anschaulich und greifbar.

(Romina Bauer)

Besuch der KZ-Gedenkstätte Leonberg

Die Klasse 9b besuchte vor einiger Zeit gemeinsam mit drei Lehrkräften die KZ-Gedenkstätte in Leonberg. Von Frühjahr 1944 bis Frühjahr 1945 leisteten rund 5000 Häftlinge aus 24 Nationen Zwangsarbeit in dem zur Produktionsstätte umgebauten Engelbergtunnel. In jeweils 12-Stunden-Schichten mussten sie die Tragflächen für die Me 262 der Firma Messerschmidt fertigen, mit der die Nationalsozialisten den Endsieg zu erreichen versuchten. Der Willkür der SS ausgesetzt, unzureichend ernährt und an der Ruhr oder Typhus erkrankt, starben Hunderte im KZ und auf den Todesmärschen bei Auflösung des Lagers.

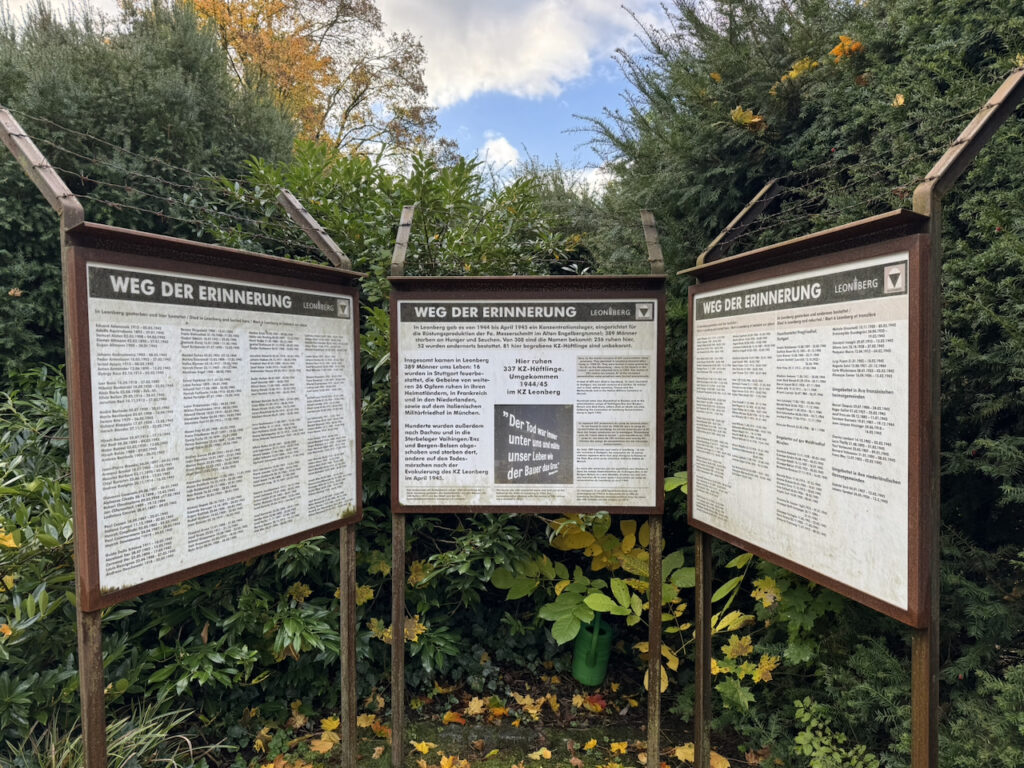

Die Klasse besuchte auf dem sogenannten „Weg der Erinnerung“ zunächst das Sammelgrab, in dem die meisten der in Leonberg verstorbenen KZ-Häftlinge bestattet sind. Ihre sterblichen Überreste befanden sich ursprünglich im Massengrab auf dem Blosenberg und wurden 1953 hierher umgebettet.

Manfred Pauschinger, der die Jugendlichen auf dem Weg begleitete, gelang es, die Einzelschicksale einiger Häftlinge erfahrbar zu machen. Informationen zu den Opfern wurden von den Schülerinnen und Schülern an den verschiedenen Stationen von Karten verlesen und erzeugten echte Betroffenheit.

Pauschinger wies darauf hin, dass man in Leonberg zur Auseinandersetzung lange nicht bereit war und die Aufarbeitung der Geschichte um das KZ sehr spät stattfand. Er selbst habe als Schüler in Leonberg davon nichts erfahren.

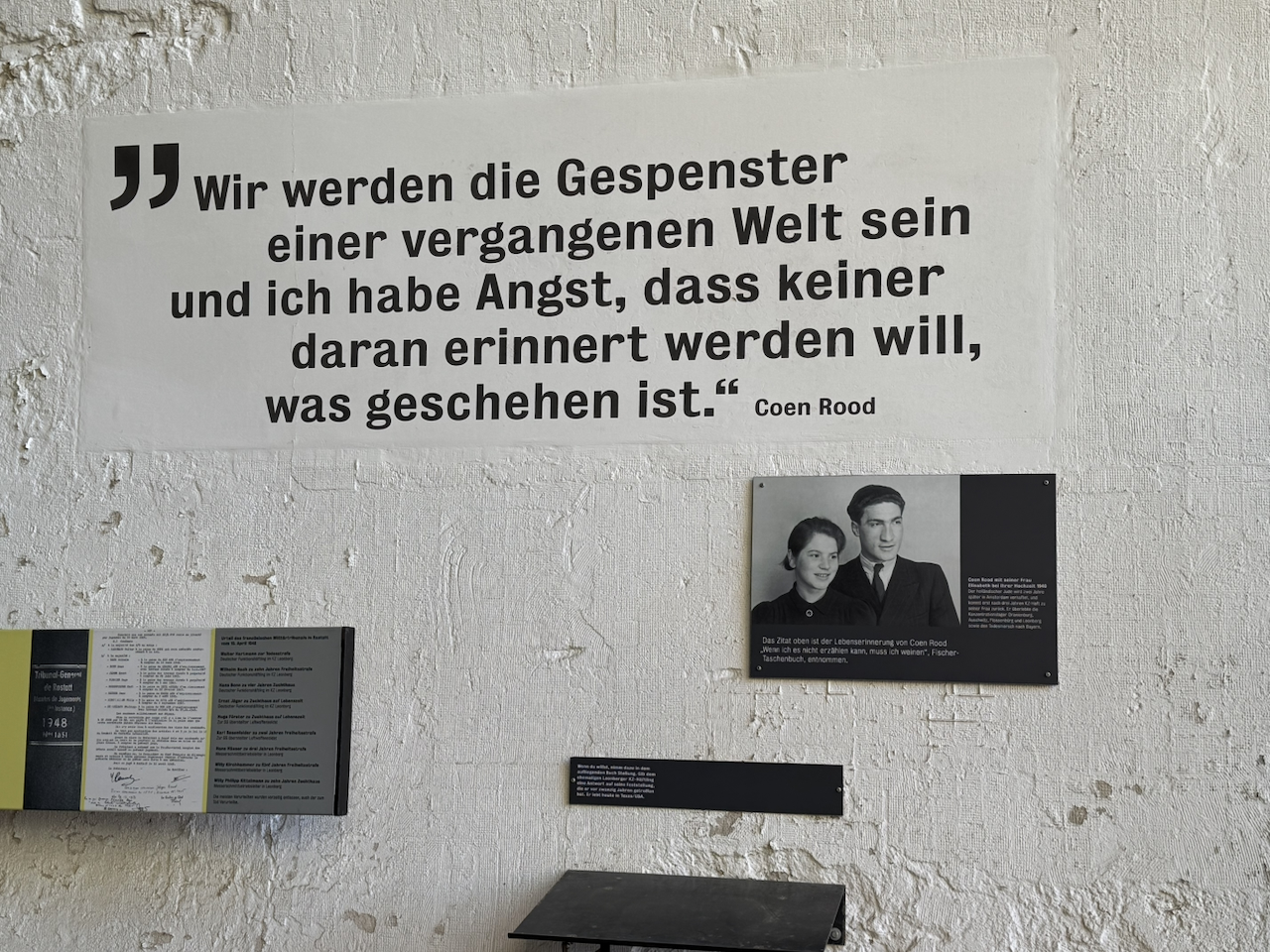

Er schilderte die Entwicklung wie folgt: Menschen wurden zu Männern aus Lagern, Facharbeiter wurden zu Zwangsarbeitern, diese werden zu Häftlingen und schließlich zu Nummern. Diese Entmenschlichung sei von den überlebenden Opfern als besonders schlimm empfunden worden.

Die KZ-Gedenkstätte Leonberg e. V. hält die Erinnerung für die nachfolgenden Generationen wach, denn: „Wir alle sind dafür verantwortlich, was aus dieser Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft wird.“ In diesem Sinn war die Exkursion ein Zeichen dafür, dass junge Menschen sich für die Geschichte interessieren und sich aus dieser Erfahrung heraus für Menschlichkeit und Frieden einsetzen. Der abschließende Besuch im Tunnel selbst war besonders eindrücklich. Hier erhielten die Opfer an der Namenswand ihre Identität zurück. Dass viele der Täter nach dem Krieg mit geringen Strafen davonkamen oder gar nicht zur Verantwortung gezogen wurden, erzeugte bei den Besuchern aus dem MGB ein Gefühl der Ungerechtigkeit und Fassungslosigkeit. Dennoch oder gerade deshalb lohnt ein Besuch in dieser oder einer anderen Gedenkstätte, um dem Vergessen entgegenzutreten. (Soe)